次氯酸钠污水处理技术特点和难点

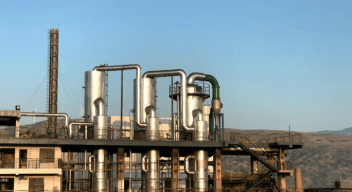

次氯酸钠在污水处理领域有着广泛应用,其产生的污水主要来源于使用次氯酸钠进行消毒、氧化等工艺过程的场所,如医院污水消毒处理后排放的废水、一些工业废水在预处理阶段采用次氯酸钠氧化特定污染物后产生的排水等。

一、技术特点

(一)强氧化性

次氯酸钠在污水处理中展现出强大的氧化性。它能够有效分解污水中的多种有机污染物,将大分子有机物逐步氧化为小分子物质,甚至最终矿化为二氧化碳和水等无害成分。例如,对于含有酚类、醛类等难降解有机物的污水,次氯酸钠可以破坏其化学结构,改变其物理化学性质,使其更容易被后续处理工艺所去除。这种强氧化性还可以针对污水中的微生物起到消毒杀菌作用,能够快速杀灭各类致病细菌、病毒以及寄生虫卵等,有效防止传染病的传播扩散,在医院污水处理中尤为重要,可保障污水排放后不对公共卫生安全造成威胁。

(二)反应条件温和

次氯酸钠参与的污水处理反应通常不需要高温、高压等极端条件。在常温常压下,它就能够与污水中的目标污染物发生化学反应。这一特点使得污水处理设施的建设和运行成本相对较低,无需复杂的加热或加压设备,降低了设备投资和运行维护的难度。同时,温和的反应条件也有利于在不同规模的污水处理场景中应用,无论是小型的污水处理站还是大型的城市污水处理厂,都能够较为便捷地采用次氯酸钠污水处理技术,并且在处理过程中不需要对污水进行特殊的预处理来满足反应条件,简化了工艺流程,提高了处理效率。

(三)药剂来源广泛且成本可控

次氯酸钠的制备相对容易,其可以通过电解食盐水等方法制取,原料来源广泛且成本较低。在市场上,次氯酸钠也有较为稳定的供应渠道,无论是液态的次氯酸钠溶液还是固态的次氯酸钠产品,都能够方便地获取。这使得污水处理企业在采用次氯酸钠作为处理药剂时,能够较好地控制药剂采购成本,在大规模污水处理项目中,成本优势更为明显。此外,由于其制备工艺成熟,产品质量相对稳定,能够保证污水处理过程中次氯酸钠的投加量和处理效果的稳定性,减少因药剂质量波动而导致的处理效果不稳定的风险。

二、技术难点

(一)有效氯含量的控制与监测

次氯酸钠溶液中的有效氯含量是影响污水处理效果的关键因素。由于次氯酸钠本身的不稳定性,其在储存、运输和使用过程中容易发生分解,导致有效氯含量降低。在污水处理实际操作中,需要精确控制次氯酸钠的投加量,而这依赖于对其有效氯含量的准确监测。然而,有效氯含量的监测存在一定难度,受到多种因素的干扰,如温度、光照、溶液的酸碱度等都会影响监测结果的准确性。如果不能及时准确地掌握有效氯含量,可能会出现投加量不足导致污水处理不达标,或者投加量过多造成药剂浪费以及可能产生二次污染等问题。

(二)副反应与二次污染风险

次氯酸钠在污水处理过程中可能会引发一些副反应。例如,当污水中存在氨氮时,次氯酸钠会与氨氮发生反应生成氯胺类物质,氯胺类物质虽然也具有一定的氧化性,但相较于次氯酸钠其消毒杀菌效果较弱,且可能会在水中残留较长时间,对水生生物产生毒性影响,形成二次污染。此外,次氯酸钠与某些有机物反应可能会生成一些难以降解的有机氯化物,这些有机氯化物具有潜在的环境风险,可能会在环境中积累并对生态系统造成长期危害。因此,在采用次氯酸钠污水处理技术时,如何有效控制副反应的发生,减少二次污染的风险,是需要重点关注和解决的技术难点。

(三)对设备的腐蚀性

次氯酸钠具有较强的氧化性和碱性,这使得它对污水处理设备具有一定的腐蚀性。在长期接触次氯酸钠的过程中,污水处理设备中的金属部件,如管道、阀门、泵体等容易发生腐蚀现象,导致设备损坏、泄漏等问题,不仅影响污水处理设施的正常运行,还可能造成安全事故。为了应对这一问题,需要采用耐腐蚀的材料来制造设备,或者对设备进行特殊的防腐处理,如内衬防腐材料、表面涂层等,但这些措施都会增加设备的建设成本和运行维护成本,并且在实际应用中,防腐材料的选择和施工工艺也需要严格把控,否则难以达到理想的防腐效果。

次氯酸钠污水处理技术有着独特的优势,但也面临着诸多挑战。在实际应用中,需要充分考虑其技术特点和难点,通过科学合理的工艺设计、精准的药剂管理以及有效的设备维护等措施,才能实现污水处理的高效、稳定和环保目标,为水资源的保护和可持续利用贡献力量。