高含盐化工废水深度处理及回用技术

在"双碳"目标驱动下,化工废水处理行业正面临技术升级与绿色转型的双重挑战。高含盐化工废水因其复杂的成分构成,已成为工业水处理领域的技术攻坚重点。这类废水通常含有5%以上的溶解性总固体(TSS),涵盖氯盐、硫酸盐等无机盐类及难降解有机物,传统处理工艺已难以满足环保新规要求。

一、当前处理难点与技术要求

目前化工废水处理领域普遍面临三大技术瓶颈:其一,高盐分对生化系统的抑制作用显著,常规生物法处理效率降低60%以上;其二,混合盐结晶分离困难,常规蒸发工艺能耗高达80-100kW·h/m³;其三,浓盐水资源化利用率不足30%。为此,新型处理工艺需同步实现脱盐效率提升、能耗降低和资源回收三重目标。

二、绿色低碳技术路径演进

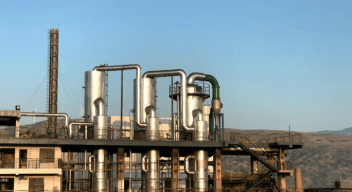

1. 膜集成预处理技术

采用"超滤+DTRO"组合工艺,可将进水含盐量有效降低至500mg/L以下,配合新型抗污染膜材料,运行通量提升40%,预处理段能耗较传统工艺下降25%。该技术革新有效提升了化工废水处理系统的稳定性。

2. 分质结晶资源化

基于盐分特性分析的分步结晶系统,实现钠盐、钾盐的纯度达98%以上,回收率突破85%。通过引入MVR机械蒸汽再压缩技术,蒸发段蒸汽能耗较传统多效蒸发降低70%,系统整体碳排放减少45%。

3. 高级氧化协同处理

针对难降解有机物,构建"催化臭氧+电化学"协同体系,COD去除效率提升至95%以上,处理周期缩短30%。该技术突破使出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》标准,实现生产用水的闭环回用。

三、行业发展趋势展望

随着环保政策的持续收紧,化工废水处理正向"近零排放+资源再生"方向加速转型。数据显示,采用深度处理工艺的企业,每年可减少新鲜水取用量60%以上,降低危废产生量75%,综合处理成本较传统方式下降40%。特别是在新能源、精细化工等领域,废水回用率已逐步提升至90%以上,印证了技术升级的经济与环境双重效益。

值得关注的是,当前技术迭代周期已缩短至18-24个月,智能化控制系统、新型分离材料、低碳能源耦合等创新要素,正在重塑化工废水处理的技术生态。未来处理工艺将更强调系统能效优化,通过余热回收、光伏供能等绿色技术应用,推动处理过程碳足迹降低50%以上。

在环保监管趋严与产业升级双重驱动下,高含盐化工废水的深度处理与资源化,已成为衡量企业可持续发展能力的重要指标。通过技术创新实现水质达标、能源节约与资源回收的协同发展,正是行业突破环境约束、践行绿色生产的必由之路。