高盐分废水排放标准下的技术创新与工程实践

在工业废水处理领域,高盐分废水因其成分复杂、处理难度大,成为环保监管与企业治理的重点挑战。随着《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010)等法规的逐步完善,高盐分废水排放标准对氯化物、硫酸盐等关键指标提出了明确要求(如氯化物≤600mg/L,硫酸盐≤6000mg/L),企业需通过科学工艺实现稳定达标排放。在此背景下,如何结合先进技术与工程经验解决高盐废水难题,成为行业核心课题。

高盐分废水排放标准的技术挑战

高盐废水通常指总含盐量≥1%(即10g/L)的废水,其盐分以Cl⁻、SO₄²⁻、Na⁺等离子为主,直接排放会破坏水生态平衡并腐蚀设备。传统生化处理工艺中,盐分超过2000mg/L即会抑制微生物活性,导致COD去除率下降;若氯离子浓度>8000mg/L,更易引发污泥膨胀与系统崩溃。因此,高盐分废水处理需兼顾盐分脱除、有机物降解及资源化利用,技术门槛较高。

工艺革新:从达标排放到资源循环

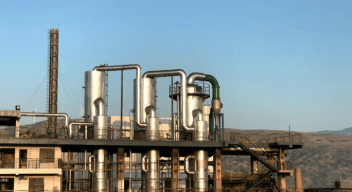

针对高盐分废水排放标准的严苛要求,行业逐步形成“预处理-脱盐-深度处理-资源化”的全流程技术体系。以某环境公司为例,其工艺核心包括:

1. 盐分梯度分离技术:通过电渗析、反渗透(RO)等膜技术实现盐分初步浓缩,降低后续处理负荷;

2. 高效蒸发结晶系统:采用MVR(机械蒸汽再压缩)技术,将浓盐水蒸发为可回用淡水与结晶盐,能耗较传统蒸发降低30%以上;

3. 耐盐菌驯化工艺:通过定向培养耐盐微生物(耐受盐分≤5%),提升生化段处理效率,确保有机物降解稳定达标。

此外,工艺设计需注重盐分波动适应性。例如,通过调节池均衡水质、自动化控制系统实时优化运行参数,避免盐浓度突变对微生物群落的冲击,保障系统长期稳定。

高盐分废水排放标准的工程实践价值

在工业场景中,高盐废水处理不仅需满足排放标准,更需兼顾经济性与可持续性。以某电镀园区项目为例,通过“膜浓缩+分质结晶”工艺,盐分回收率超90%,结晶产物可回用于生产,实现环境效益与资源价值的双赢。此类实践表明,技术创新是平衡环保合规与成本控制的关键。

结语

高盐分废水排放标准的严格执行,既是环保政策的刚性要求,亦倒逼企业向绿色生产转型。通过工艺优化与资源化技术突破,行业正逐步实现从“末端治理”到“循环经济”的跨越。未来,随着蒸发结晶、耐盐生化等技术的迭代升级,高盐废水处理将更加高效、经济,为工业可持续发展提供坚实保障。

| 声明:整理此文是出于传递更多信息之目的,对转载、分享、陈述、观点保持中立。